Seis meses después de que naciera nuestro hijo, mi esposa Amber y yo nos vimos envueltos en un drama. El pequeño Titus sufría bajo el fantasma de una misteriosa enfermedad y comenzó a perder peso como se pierde con una de esas dietas de moda. Veíamos con impotencia cómo vomitaba comida tras comida y se convertía en un saco de huesos. Orábamos sin cesar por su curación, y nuestra familia, amigos y miembros de la iglesia se unieron con sus propias súplicas. Visitamos un médico tras otro, hasta que al final reconocieron que estaban en un callejón sin salida y hospitalizaron a nuestro bebé para que recibiera tratamiento especializado.

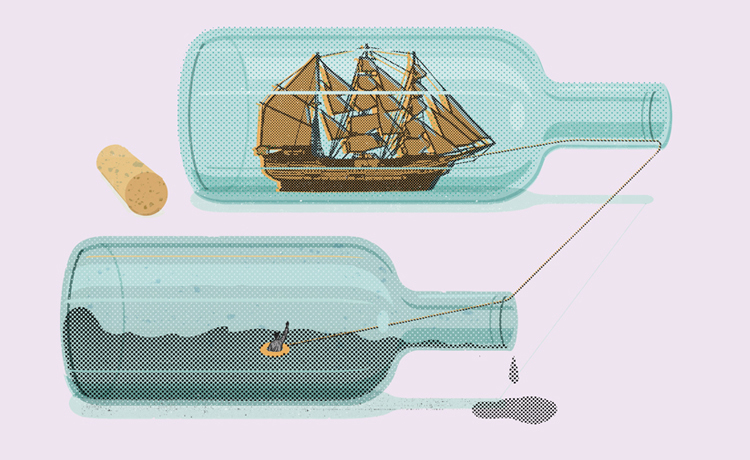

A mi amigo Greg le gustaba decir: “En algún momento, la vida va a hacer lo que la vida hace”. Y mientras veía sufrir a mi hijo, sabía que Greg tenía razón. La vida da vuelcos, paraliza, toma la certeza y la pone en duda. Estos son los momentos en los que hay que apoyarse en la comunidad, confiar en las relaciones con los amigos, la familia y Dios. Pero ante el espectro de la pérdida de un hijo, elegí otro camino.

Llamé a mi hermana desde el piso de pediatría. “¿Podrías introducir de contrabando una botella de Gordon’s?” le pregunté. Ella accedió —hermana comprensiva que era— y ahogué todo el miedo, la ansiedad y el dolor en ginebra, de un vaso de anime con hielo del hospital.

Ese fue el momento en el que un problema incipiente se convirtió en una adicción total.

En los meses siguientes al alta hospitalaria de Titus, él apenas se recuperaba. Los médicos aún no estaban seguros de si se estabilizaría y comenzaría a ganar peso y, para empeorar las cosas, su sistema inmunológico comenzó a fallar. Nos aconsejaron que evitáramos lugares llenos de gérmenes, como la guardería de la iglesia o el parque infantil. Titus no tenía las defensas para combatir ni siquiera el resfriado común, así que vivíamos en una especie de cuarentena autoimpuesta. Aislado aún más, me hundía más y más en una neblina de alcohol, y además de Amber, ni un alma en el mundo lo habría adivinado.

Las adicciones de nuestra vida suelen nacer de nuestro propio aislamiento, de nuestro dolor y ansiedad. Es difícil reunir la fe necesaria para soportar las cargas de la vida en solitario.

Nadie se propone convertirse en alcohólico, y mucho menos en un alcohólico cristiano. De hecho, Pablo exhorta a los cristianos a vivir una vida sobria y llena del Espíritu. Él escribe: “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales” (Efesios 5.18, 19).

Me he preguntado por qué Pablo contrasta la embriaguez personal con la comunidad cristiana llena del Espíritu, y esto es lo que he llegado a creer: que las adicciones de nuestra vida suelen nacer de nuestro propio aislamiento, de nuestro dolor y ansiedad. Es difícil reunir la fe necesaria para soportar las cargas de la vida en solitario. Pero, para el cristiano, la comunión de la compañía de los santos —la comunión de adoración, de agradecimiento, llena del Espíritu— nos da esperanza. Y cuando compartimos nuestros pecados y nos sometemos a los demás creyentes, podemos ser llevados en sus hombros. Eso nos proporciona una especie de fe sustituta cuando la nuestra no es suficiente, y nos permite ver más allá del dolor y la esperanza. Tal vez este sea el punto de la gran admonición de Santiago: “Confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados” (Santiago 5.16).

Y este, tal vez, es uno de los pasos más importantes, quizás el comienzo mismo, para sincerarnos sobre cualquier tipo de adicción. ¿Alcoholismo? Sí. ¿Trastornos de alimentación? Sí. ¿Pornografía? ¿Consumismo? ¿Adicción al trabajo? A todo esto y más, sí.

En una cálida tarde de septiembre, estaba en el porche con dos miembros de mi familia de la iglesia. “Creo que tengo un problema con la bebida”, dije; las palabras salieron de mi boca y se extendieron por los tablones encalados sin previo aviso.

John me miró, asintió con la cabeza, y dijo: “¿Qué vas a hacer?”

“No lo sé”, dije. John me preguntó si se lo confesaría a Amber. “No lo sé”, volví a decir.

John tomó mi teléfono celular. “Caminaremos contigo, te apoyaremos hasta que puedas caminar de nuevo. Si bien la responsabilidad será tuya, oraremos por ti. Pero ahora mismo, tienes que llamar a tu esposa”. Pulsó el botón verde y me pasó el teléfono. “Vas a estar bien”, dijo.

Ha pasado un año y medio desde ese trascendental momento en que me sinceré. John y algunos otros se han reunido a mi alrededor. Hemos adorado juntos, compartido la comunión, dado gracias. Han escuchado confesión tras confesión sobre mi sed interminable de alcohol, sobre la oscuridad de mi propio corazón. Me han hecho preguntas difíciles, me han puesto los pies en el fuego. Y en el proceso, veo la obra del Espíritu para sacarme de las sombras, a través del dolor, y hacia la esperanza. Gracias a ellos, entiendo la verdad de Pablo en la epístola a los Efesios y en la sabiduría de Santiago.

Sí, la vida va a hacer lo que la vida hace. Pero el corolario también es cierto: Una buena comunidad cristiana va a hacer lo que se supone que debe hacer una buena comunidad cristiana. Y si nos empeñamos en ello, eso marcará la diferencia.